一直以來,中國博大精深的傳統文化在全球都持有盛名,各種戲曲也是頗具聲譽,備受歡迎。那么去新加坡留學的學生們了解新加坡的新藝劇坊嗎?這里,新加坡留學網就帶大家簡單了解下:

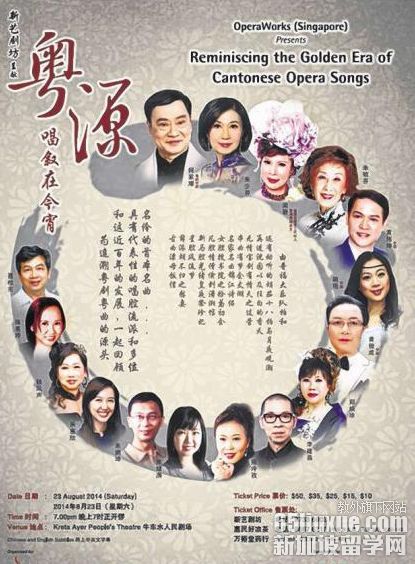

新藝劇坊所將呈獻的《粵源唱敘在今宵》,是一場既能溯本追源,又能重溫近百年不同時期粵劇粵曲風貌的演出。

這場追溯粵劇源頭和近百年發展的粵曲晚會,是由從事粵劇藝術60余年的新藝劇坊藝術顧問朱敬芬和家人、老師、朋友、學生等一起籌辦的又一場演出。

他們去年10月推出“尊師敬藝六十載”,今年則從追溯粵劇之源著手,帶領觀眾回味不同時期的粵曲。

出生粵劇世家的何家耀說,中國戲曲源于中原地區,后由商人帶到廣州,粵劇因此聚集了中國戲曲的四大聲腔——昆、戈、梆、黃。戲班形成初期,粵劇可分成“本地班”和“外江班”。這次演出的個節目——何家耀與朱敬芬呈獻的“漂母飯信”,便是具有“外江班”特色的戲目。

這個據說有四百年歷史的傳統唱段,用的是“中州韻,湖廣音”(即“官話”),唱腔源自“梆子系”,故事以韓信落難,漂母搭救為背景。雖然今天的觀眾未必能聽得懂,但它確實是粵劇前身。

朱炳坤與鄭煥珍合唱的“胡不歸之慰妻”,展現的是上世紀三十年代的薛覺先(薛腔)曲風。薛覺先是把粵劇現代化的關鍵性人物,與同年代的馬師曾一起影響了粵劇發展。

香港粵劇曲藝、星腔第三代傳人梁碧的“風流夢”,將帶領觀眾回到“女伶”的年代,聽三四十年代紅極一時,由小明星唱紅的星腔。

朱少芬的“光緒皇夜祭珍妃”,將把大家帶入新馬師曾(新馬腔)馳騁粵劇壇的四五十年代。來自中國的黃偉坤則以“情僧偷到瀟湘館”,讓大家回味同年代何非凡的“凡腔”。

來自中國的姚艷和本地的李建昌,將通過“搜書院之拾鳶初會”,帶大家回到紅線女(女腔)風靡粵劇壇的五六十年代。

六七十年代是陳笑風粵劇壇的時候,黃俊成與陳綠漪所詮釋的“錦江情侶”,正是“風腔”代表作。

《粵源》也會帶領大家回顧陳小漢、林家聲、芳艷芬、羅家聲、任劍輝、白雪仙等人的代表作,也會呈現《胡笳十八拍》、《書劍恩仇錄之月夜觀潮》等千禧年以后的作品。